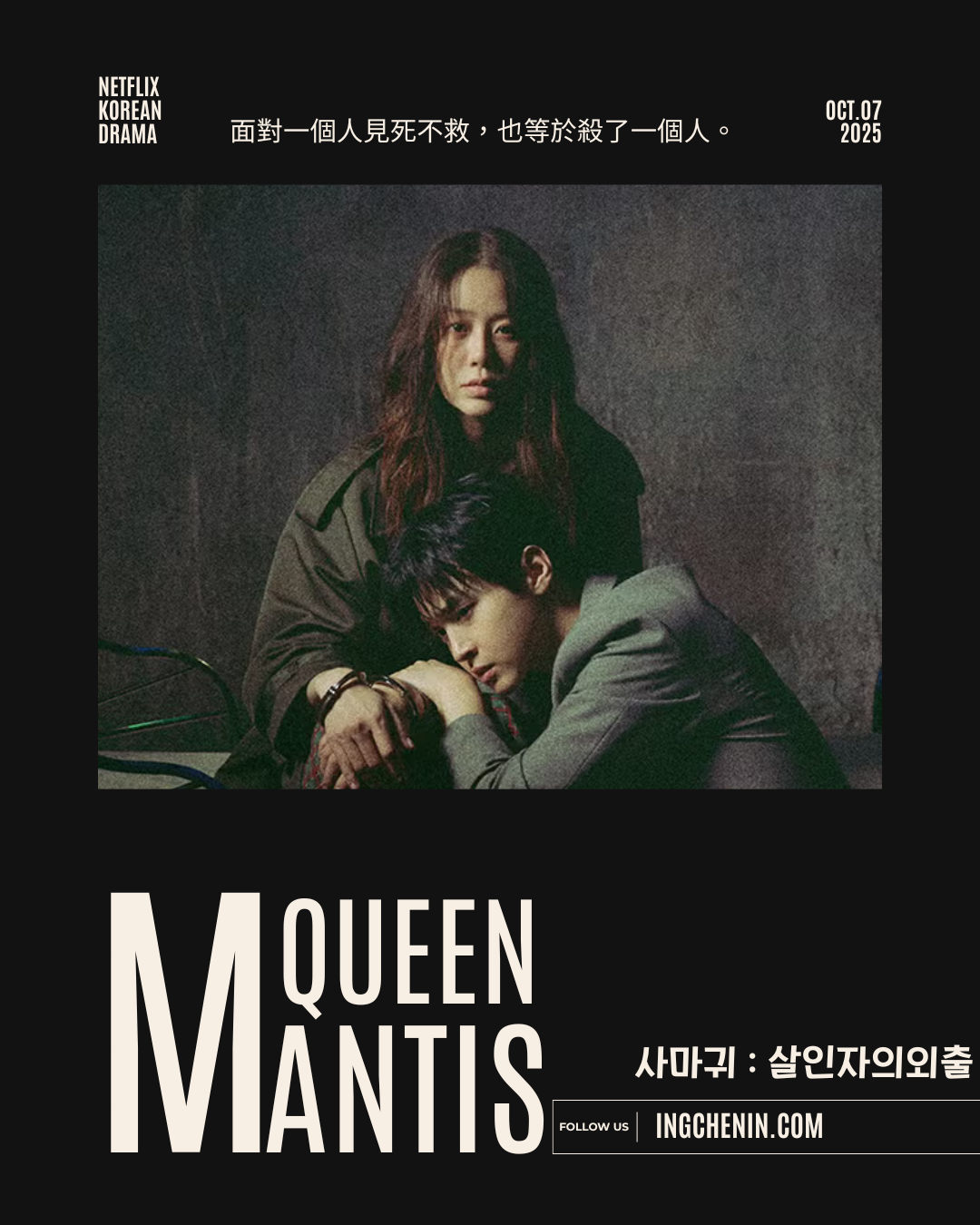

《家母螳螂》翻拍自法國同名電視劇《螳螂》,上架 Netflix 後掀起熱烈討論。全劇僅有八集,卻在劇情張力與完整性上毫不遜色於一般16集的韓國犯罪推理劇。故事講述一位被稱作「螳螂」的女性連環殺人犯,在她犯下多起命案後落網,卻在多年後出現了模仿犯。於是警方開始了與「螳螂」合作偵辦,希望能夠儘早破案。

然而,沒有人料到這場合作揭開了一段隱藏多年的母子關係,而真正的兇手,或許早已潛伏在他們身邊。

#身為母親

「螳螂」在繁衍後代的過程中,雄螳螂有時會被雌螳螂咬斷頭以作為自身養分。如果在追本劇前就有這樣的認知,那麼更能理解劇中女主角 鄭怡信的所作所為。她的每一次殺人背後的動機,並非那嗜血成性的病態人格作祟,可以說是一種扭曲而極端的「母性」展現。為了保護當時年幼的兒子 正浩不被酒醉動粗的丈夫家暴,最後選擇將其殺害。

後續犯下幾起案件後被捕,幾年後因為模仿犯的破案過程,鄭怡信再次和兒子相遇。他已經不再是年幼的小男孩,輾轉之間成為了偵辦隊長 車秀烈,一心一意想要證明自己與自己的母親有所不同的兒子。

鏡頭下的秀烈,壓抑著內心的情緒。那股隨時可能爆發的怒意,被理智死死壓住。但在調查中,他又忍不住去探尋母親的心境與動機。對於這份矛盾,鄭怡信始終神情冷靜,以殺人犯的深情面具掩飾對兒子的愛。

若她真是喪心病狂,便不會在與刑警金娜熙談話時,主動要求讓秀烈重回偵辦團隊;不會在對話結束後,從一貫的從容微笑轉為抿嘴忍住情緒;更不會在當年案發後,懇求警察崔重浩照顧兒子、替他改名換姓。最後,她為了結束模仿犯的暴行,明知危險仍戴上手銬獨自走進基地。

她或許罪不可赦,卻也在每個選擇中,盡了母親所能的極限。這也是為什麼高賢廷的演技會讓人讚嘆。在「殺人犯」與「母親」之間,她遊走得如此自然,讓觀眾在恐懼與憐憫間不斷搖擺。

#作為螳螂

鄭怡信在殺害丈夫後,陸續又針對施暴於女性與兒童的加害者行兇,後來被捕。這次的模仿犯偵辦過程中,嫌疑者或真兇都將鄭怡信的行為以正義的私刑來看待,揚言要讓更多人知道她的精神,更稱她為「母親」。

「螳螂」就像個無形的邪教組織,而鄭怡信就像是他們的「母親」般孕育他們的生命。

隨著偵查逐步推進,劇情開始揭開模仿犯身分的蛛絲馬跡。雖然「整容換性」的設定乍看離譜,但卻是整個構成故事架構非常重要且不可或缺的劇情。在秀烈偵查時,曾訪問一位整容醫院的工作人員,當時她回憶有個顧客曾說過:「社會不把女性視為威脅真是個有利條件。」這句話表面上似乎只是犯人為了降低自己在警方懷疑名單中的順位而採取的策略,然而其背後也揭露出深層的「性別偏見」,也如秀烈說的:「模仿犯可能有性別焦慮。」

許多研究指出曾經受過家暴等創傷的人,對於性別會產生偏見、焦慮,甚至精神狀況也會有變化。也因為有這個研究結果的支持,讓整體劇情的邏輯與結構更為完整、具有說服力。如果有看關注過類似案例,從梅內德斯(Menendez)兄弟弒親案件也可以認識到創傷所帶來性別相關議題。

#結論

相比過往,現行社會對於家庭、幼童與女性的保護及保障措施已經改善許多,只不過許多政策及措施僅止於行為的防範,對於心理照顧、創傷治療及行為矯正等,仍有持續努力及改善的空間。從《家母螳螂》延伸出家暴受害者的議題,讓我們看到,鄭怡信的行為並非單純的惡,而是在極端環境下對被忽視的痛苦的一種回應。

無論是鄭怡信、秀烈,又或是模仿犯,他們都在尋找一種被理解的方式。「螳螂」不只是冷血殺手,更是一個被制度、社會偏見與性別角色壓迫到極限的受害者象徵。或許真正的螳螂,不只是吞噬愛的人,而是被社會誤解、被性別角色吞噬的人。

如果你喜歡我的分享,歡迎追蹤我的臉書粉專:

https://www.facebook.com/ingchenin/

也可以追蹤我的IG唷~:

https://www.instagram.com/ingchenin/